軽自動車税とは?いつ、いくら支払う?

税負担を軽減する方法も解説

軽自動車は、普通自動車などにくらべて税金の負担が軽く、維持費を抑えられるため購入や買替えを検討する人も多いのではないでしょうか。軽自動車にかかる、税金の種類や税額、納付期限のほか、維持費などについて解説します。

軽自動車にかかる税金はいつ、いくら支払う?

軽自動車にかかる税金には、「軽自動車税(種別割)」「軽自動車税(環境性能割)」「自動車重量税」の3種類があります。はじめに、それぞれの税金の内容や、税額を確認しておきましょう。

*以下、軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」と表記します。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税は、毎年4月1日時点で車検証に記載された所有者が納める税金です。税金の納付書は居住地の市区町村から5月の初旬に届き、一般的には5月末が納付期限となっています。

軽自動車税の税額は、用途(自家用・営業用)や種類(乗用車・貨物車)によって税額が異なります。自家用乗用の場合は10,800円です(2015年4月1日以降に最初の新規検査を受けた軽自動車の場合)。

また、新規検査から13年を経過した軽自動車(自家用乗用車)の税額は12,900円と、約20%高くなります。なお、電気自動車などの環境性能の高いエコカーについては、経年による重課はありません。

■軽自動車税の税額(自家用乗用)

| 2015年3月31日までに 最初の新規検査を受けた車両 |

2015年4月1日以降 最初の新規検査を受けた車両 |

最初の新規検査 から 13年経過した車両 |

|---|---|---|

| 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、軽自動車の購入時や譲り受けたときに一度だけ納付する税金です。かつての「自動車取得税」と入れ替わる形で、2019年10月1日から新たに導入されました。

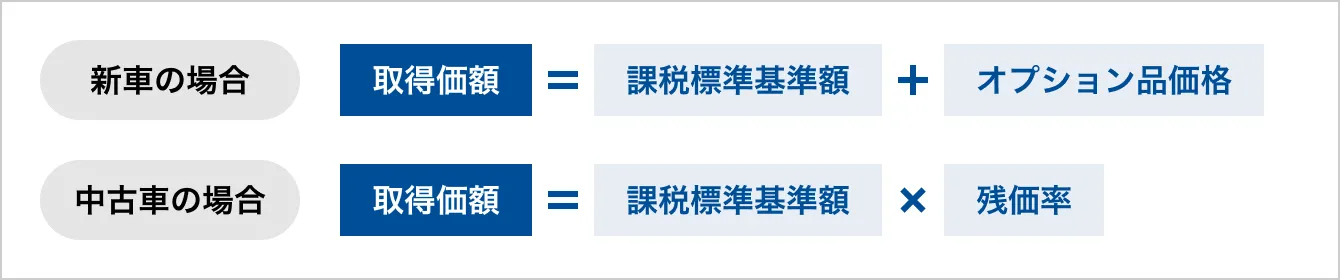

税額は、車の取得価額に税率をかけて決まります。取得価額の計算方法は新車と中古車で異なり、新車は、「課税標準基準額」と「オプション品価格」の合計額です。中古車は、経過年数により設定された「残価率」と「課税標準基準額」を掛けた金額が取得価額となります。

課税標準基準額とは、正規の新車価格から金額を下げた額です。車種やグレードなどによって決められており、新車価格の約90%の額が目安となっています。また、アルミホイールやカーナビなどのオプション品の価格も、取得価額に含まれます。

このように、課税標準基準額とオプション品の価格を合計した取得価額に税率をかけます。税率は車の燃費基準の達成割合によって異なり、軽自動車の場合は0(非課税)~2%と、燃費のよい車ほど税額が優遇されます。

なお、車の取得価額が50万円以下の場合や、二輪車・原動機付自転車については、軽自動車税(環境性能割)の課税はありません。

■軽自動車税(環境性能割)の税率

| 自家用乗用 | 税率 | |||

|---|---|---|---|---|

| 電気自動車 | 非課税 | |||

| ガソリン車 | 2018年排出ガス基準50%低減 または 2005年排出ガス基準75%低減 |

2030年度 燃費基準 |

80%達成かつ 2020年度燃費基準達成車 |

非課税 |

| 2030年度 燃費基準 |

75%達成かつ 2020年度燃費基準達成車 |

1.0% | ||

| 2030年度 燃費基準 |

70%達成かつ 2020年度燃費基準達成車 |

2.0% | ||

| 上記に該当のない車両 | 2.0% | |||

自動車重量税

自動車重量税は、車の用途や重量、新規登録からの経過年数に応じてかかる税金です。軽自動車の税額は、車両の重さに関係なく一律で年間3,300円となっています。

自動車重量税は1年単位でかかる税金ですが、実際に納付するのは新車を購入した新規検査のときと、継続検査のときで、車検の有効期間分をまとめて納付するのが基本です。新車で購入したときは次の車検までの3年分を、継続検査のときには2年分を納付します。

また、新規検査から13年以上経過した車両は税額が上がり、18年以上が経過するとさらに上がります。例えば自家用の場合、13年経過したときの税額は年間4,100円、18年経過で年間4,400円です。営業用の場合は、13年経過で年間2,700円、18年経過で年間2,800円となります。

■自動車重量税(2年分)

| 自家用 | 営業用 | |

|---|---|---|

| 新規検査から13年未満 | 6,600円 | 5,200円 |

| 13〜17年目 | 8,200円 | 5,400円 |

| 18年目以降 | 8,800円 | 5,600円 |

なお、国土交通省では、次回車検時の自動車重量税の税額を照会できるサービスを用意しています。車台番号と検査予定日があれば確認できるため、車検費用の関係から税額が気になる場合は事前に調べておくとよいでしょう。

次回自動車重量税額照会サービス(国土交通省)

https://www.nextmvtt.mlit.go.jp/nextmvtt-web/

軽自動車税の対象車両

軽自動車と言っても、その種類は二輪車から四輪車までさまざまです。軽自動車税の対象になる車両には下表のような種類があり、それぞれ税額も異なります。

■軽自動車税の対象となる車両一覧

| 車両種別 | 用途 | 税額 |

|---|---|---|

| 四輪の軽自動車 | 乗用(営業用) | 6,900円 |

| 乗用(自家用) | 10,800円 | |

| 貨物(業務用) | 3,800円 | |

| 貨物(自家用) | 5,000円 | |

| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |

| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | |

| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | |

| 三輪の原動機付自転車 | 20cc超50cc以下 | 3,700円 |

| 小型特殊自動車 | 農耕業作業用(トラクターなど) | 2,400円 |

| 特殊作業用車(フォークリフトなど) | 5,900円 | |

| 二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |

| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |

軽自動車税と自動車税の違い

軽自動車税は、四輪車の場合、排気量660cc以下の軽自動車を対象とする税金です。税金の納付先は登録の届出をした市区町村になります。税額は先述の通り、自家用乗用の場合で年間10,800円です。

一方で自動車税は、排気量が660ccを超える普通自動車などを対象とする税金です。税金の納付先は都道府県ですが、税額は排気量などによって異なります。例えば、2019年10月1日以降に新車登録された車では、排気量1,000cc超〜1,500cc以下なら30,500円、1,500cc超〜2,000cc以下では36,000円です。

また、税金の納付方法にも違いがあります。自動車税は、新車購入時の場合、購入する月の翌月分から翌年3月(最初に到来する3月)までの分を納付し、その後は車を所有している間は、毎年1年分をまとめて納付します。

一方の軽自動車税は、年度途中での登録は課税されないことになっています。そのため、4月2日以降に登録された場合、その年度(翌年3月まで)については、軽自動車税の納付は必要ありません。

なお、年度の途中で車を抹消登録(廃車)した場合、自動車税については廃車の時期に応じて、過払い分の税金を還付金として納税者に戻す制度があります。

しかし、軽自動車税は年度途中での廃車や譲渡による月割りでの還付はありません。軽自動車税は、課税の基準日が毎年4月1日となっているので、4月2日以降に廃車した場合、その年度分の軽自動車税を納付する必要があることもおぼえておきましょう。

軽自動車税と自動車税では、一般的な小型車と比較した場合でも、税額には3倍程度の開きがあります。毎年納める税金ですから、長期的に考えると納付する額については大きな差が出るといえます。

■自動車税・軽自動車税の税額

| 総排気量 | 新車登録時期別の税額 | ||

|---|---|---|---|

| 2019年9月30日以前 | 2019年10月1日以降 | ||

| 自家用軽乗用車 | 660cc以下 | 10,800円 | 10,800円 |

| 自家用乗用車 | 1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 |

| 1,000cc超〜1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 | |

| 1,500cc超〜2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 | |

| 2,000cc超〜2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 | |

| 2,500cc超〜3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 | |

| 3,000cc超〜3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 | |

| 3,500cc超〜4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 | |

| 4,000cc超〜4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 | |

| 4,500cc超〜6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | |

| 6,000cc超 | 111,000円 | 110,000円 | |

軽自動車の税金が安くなる減税制度

軽自動車の税金には、要件を満たすと税金が軽減される制度があります。制度の種類と概要を押さえておきましょう。

グリーン化特例

グリーン化特例は、環境に配慮した車を普及させるための税制優遇措置です。排出ガス性能や燃費性能に優れたハイブリッド車や電気自動車などについて、取得した年の翌年度の軽自動車税が軽減されます。

グリーン化特例の対象になるのは、2026年3月31日まで(概ね25%軽減は2025年3月31日まで)に、新車の新規検査を受けた軽自動車です。車両区分や排出ガス性能や燃費性能の達成度により、概ね25%・50%・75%のうちいずれかの軽減が適用されます。

エコカー減税

エコカー減税は、排出ガス性能や燃費性能に優れたハイブリッド車や電気自動車などについて、それらの性能に応じて、自動車重量税を免税・減税する制度です。

エコカー減税の対象になるのは、2026年4月30日までに新車の新規検査を受けた軽自動車で、排出ガス性能や燃費性能の達成度により概ね25%・50%・100%のうちいずれかの軽減が適用されます。

環境性能割

環境性能割は、軽自動車の購入時などに課税される税金です。基本的には、燃費のよい車や排出ガスが少ない車など、環境性能が高い車ほど税額が軽減されます。

税額は、先述したように取得価額に税率をかけて計算します。税率は、軽自動車の排出ガス基準や燃費達成基準などの環境性能に応じて1~2%です。電気自動車や燃費・排出ガスの達成度の高い、より環境負荷の低い車などは非課税になります。

つまり、環境への負荷が小さい燃費のよい車、排出ガスの少ない環境に優しい車の中でも、その達成度が高い車ほど、税率が低くなる制度になっています。

軽自動車税の納付方法

軽自動車税の納税時期については、毎年4月下旬から5月上旬に、車検証に記載された住所宛に市区町村から軽自動車税納税通知書が送付されます。通常は5月31日が納税の期限になります。

納税方法は、指定の金融機関(銀行、郵便局など)やコンビニエンスストアなどで納める方法のほか、自治体によってはパソコンやスマートフォンから、クレジットカード(手数料が必要)、ペイジー、スマートフォン決済アプリによる納税も可能です。

軽自動車税に関する注意点

軽自動車税の納付については、納付期限が過ぎたり、二重納付になってしまったりなどのケースも考えられます。これらの注意点についても押さえておきましょう。

滞納すると延滞金が加算される

軽自動車税は、納付期限が決められています。期限までに納付しなかった場合は、通常の税額に加えて延滞金が加算される可能性があります。延滞金は、納付期限から実際に納付した日までの経過日数によって、税額に一定割合が加算されます。

また、納付せずに滞納していると、次の車検が受けられず、公道を走れなくなります。納付書が届いたら納付期限を確認し、期限までに軽自動車税を納付するようにしましょう。

二重納付にならないよう気を付ける

軽自動車税は、自治体から届く納税通知書に記載された納付方法から選択して納付します。納付方法は先述したとおり、銀行や郵便局、コンビニエンスストアでの現金納付や、クレジットカード・スマートフォンを利用したキャッシュレス決済による納付も可能です。

キャッシュレス決済なら、自宅からでも軽自動車税の納付ができるので便利ですが、すでにキャッシュレス決済で納付したことを忘れてしまい、さらに納付書で現金納付する「二重納付」になる可能性もあります。二重納付したことに気がついた場合、手続きをすることで、他に未納の税金がなければ税金は還付されます。

軽自動車の税負担を軽減する方法

軽自動車は、普通自動車に比べ相対的に税金の負担は少なくなります。税負担が軽減できれば家計にとってはプラスです。軽自動車の税負担を軽減する方法についてご紹介します。

環境に配慮した車を選ぶ

先述したように、軽自動車に関する税金には、グリーン化特例、エコカー減税、環境性能割など、複数の減税制度があります。

これらの減税対象車種を選ぶことで、購入時やその後の維持費の軽減につながります。また、こういった減税対象車種は、一般的に燃費のよい車が多いため、維持費の面ではさらに有利になるでしょう。

新規検査から13年以上経過したら買替えを検討する

新車登録から13年経過すると、軽自動車税の税額が上がります。軽自動車の場合は、13年経過後は12,900円の重課です。また、軽自動車重量税についても13年経過すると、車両重量にかかわらず年間4,100円になり、さらに18年経過した場合には年間4,400円になります。

新車で購入して、長く乗り続けようと考える人は少なくないと思います。とはいえ、少しでも税負担を抑えたい場合は、13年経過前に買替えることも検討するのもありでしょう。なお、ハイブリッドカーや電気自動車などのエコカーについては、税額のアップはありません。

売買・査定時に軽自動車税を考慮する

軽自動車の買替えや売却の時期を一工夫することで、税金の負担を軽減できます。

先述したとおり、軽自動車税は4月1日現在の車検証記載の所有者に課税されます、そのため、4月2日以降に購入すれば、その年度(翌年3月まで)は軽自動車税を納付する必要がありません。4月前後に購入を検討している場合、購入時期を工夫すれば、1年分の軽自動車税を節約することが可能です。

また、売却や廃車にする場合にも、4月1日までに抹消登録や名義変更の手続きを終えれば、翌年度の軽自動車税を納付する必要がなく、税金の節約につながります。

軽自動車は維持費の負担も抑えられる

軽自動車は税金以外にも、自賠責保険や任意保険(自動車保険)の保険料、車検費用などの費用も、一般的に普通車と比べて安く、経済的な負担を抑えることができます。

例えば任意保険で見てみると、軽自動車(乗用)の任意保険の年間保険料は、自家用普通乗用車と比べると約23,000円、自家用小型乗用車と比べると約5,300円安くなっています。

ただし、ここで紹介した保険料はあくまでも平均保険料です。契約者の年齢・車種・補償内容などによって保険料は変わることは念頭に置いておきましょう。

■平均保険料

| 車種 | 契約台数 | 保険料合計 | 年間保険料* |

|---|---|---|---|

| 自家用普通乗用車 | 17,478,306 | 1,264,229,069千円 | 72,331円 |

| 自家用小型乗用車 | 14,422,028 | 790,412,281千円 | 54,806円 |

| 軽自動車(乗用) | 18,751,412 | 928,405,974千円 | 49,511円 |

損害保険料率算出機構「自動車保険の概況2023年度」第13表 任意自動車保険 用途・車種別統計表<2022年度>より

*契約台数は新契約の台数、保険料は異動・解約による追加・返戻保険料を加減した金額

*年間保険料:保険料合計÷契約台数(保険料は小数第一位を四捨五入)

万が一に備えて任意保険の加入を検討しよう

軽自動車は、普通車と比べると税金が安く、排出ガス性能や燃費性能などに優れた、環境に配慮した車種なら税金の軽減制度もあります。保険料や車検費用などの維持費も、普通自動車に比べると相対的に安く経済的な負担を軽減することが可能です。

軽自動車は税金や維持費などの有利性に意識が向きがちですが、車を運転する限り、万一の自動車事故のときのため補償も万全にしておきましょう。加入が義務付けられている自賠責保険はもちろんのこと、任意保険にも加入して、自賠責保険では補償されない事故や高額賠償などに備えることが大切です。

任意保険の補償は、対人・対物といった基本補償にプラスして、自身や同乗者のケガ、車の修理費の補償など幅広く用意されています。補償内容と保険料のバランスを考えながら加入すれば、保険料を抑えることもできます。任意保険についても加入は必須と考えておきましょう。

軽自動車税についてよくある質問

Q.軽自動車税の納付書はいつ届きますか?

軽自動車税の納付書は、4月1日時点で車を所有している人(車検証に記載の住所)に、毎年4月下旬から5月上旬頃に届きます。納付期限は、市区町村によって異なりますが、一般的に5月末までとしている市区町村が多いようです。納付を忘れると、延滞税が発生して余分な税金を支払うことになります。納付書が届いたらすぐに開封して納付期限をよく確認し、期限までに確実に納付するようにしましょう。

Q. 軽自動車税の支払方法は?

送付された納税通知書に記載されている方法で納付します。納付方法は、銀行・郵便局、コンビニエンスストアでの現金納付や、クレジットカード・スマートフォンを利用したキャッシュレス決済による納付も可能です。キャッシュレス決済の場合は、自治体によって利用できる決済方法が異なりますので事前に確認してください。最近では、納付書のQRコード(eL-QR)やeL番号を使用し、クレジットカードや電子マネーなどでの納付ができる、「地方税お支払いサイト」が利用できる市区町村もあります。

Q. 軽自動車税が12,900円になったのはなぜですか?

税額が12,900円に上がったのは、軽自動車を新車で購入してから13年が経過したからです。通常、軽自動車税の税額は年額10,800円です(2015年4月1日以降に新規登録の場合)。しかし、新規登録から13年を経過した車については「経年重課税」が適用されるため、税額が12,900円になります。なお、新規登録とは、車が最初に検査を受けた日のことを言います。自分の車がいつ最初の検査を受けたのかは、車検証の「初度検査年月」の欄で確認できます。

継続手続・2台目以降のお車の新規申込は、

ご契約者ページをご利用ください。

ご契約者の2台目以降の契約はマイページからの手続きがお得!

2台目以降はマイページ新規申込割引でさらに1,000円割引

※お支払回数によっては、記載の割引額 ちょうどにならない場合があります。

- インターネット割引12,000円※

- 24時間ネットで申込完結

- クレジットカード分割払OK

- 最短翌日から補償開始

※お支払回数によっては、記載の割引額ちょうどにならない場合があります。

ご契約者の方

自動車保険ガイド

- 自動車保険ガイド

- 代理店型保険会社からの乗換ガイド

- 補償内容の選び方

- 等級制度ガイド

- 契約手続の流れ

- 等級引継ぎガイド

- 車両保険ガイド

- 人気乗用車の保険料例

- トヨタ プリウスの保険料っていくら?

- ニッサン ノートの保険料っていくら?

- トヨタ アクアの保険料っていくら?

- トヨタ C-HRの保険料っていくら?

- ホンダ フリードの保険料っていくら?

- ホンダ フィットの保険料っていくら?

- トヨタ シエンタの保険料っていくら?

- トヨタ ヴィッツの保険料っていくら?

- トヨタ ヴォクシーの保険料っていくら?

- ニッサン セレナの保険料っていくら?

- トヨタ ルーミーの保険料っていくら?

- トヨタ カローラの保険料っていくら?

- スバル インプレッサの保険料っていくら?

- トヨタ タンクの保険料っていくら?

- ホンダ ヴェゼルの保険料っていくら?

- トヨタ ハリアーの保険料っていくら?

- トヨタ ノアの保険料っていくら?

- トヨタ パッソの保険料っていくら?

- ニッサン エクストレイルの保険料っていくら?

- スズキ ソリオの保険料っていくら?

- マツダ デミオの保険料っていくら?

- トヨタ ヴェルファイアの保険料っていくら?

- ホンダ ステップワゴンの保険料っていくら?

- トヨタ エスクァイアの保険料っていくら?

- トヨタ アルファードの保険料っていくら?

- マツダ CX-5の保険料っていくら?

- スズキ スイフトの保険料っていくら?

- トヨタ クラウンの保険料っていくら?

- ホンダ シャトルの保険料っていくら?

- マツダ アクセラの保険料っていくら?

- マツダ CX-8の保険料っていくら?

- スズキ クロスビーの保険料っていくら?

- 年代別の保険料相場

- 交通事故の過失割合

- 歩行者と四輪車の事故

- 青信号で横断歩道を渡る歩行者と赤信号無視の四輪車の事故

- 駐車スペース内での、歩行者と四輪車の事故

- 通路での歩行者と四輪車の事故

- 四輪車同士の事故

- 青信号車と赤信号車の事故

- 同幅員の交差点での事故

- 一方通行違反のある事故

- 方が明らかに広い道路での事故

- 一方に一時停止の規制がある道路での事故

- 交差する道路のうち一方が優先道路である場合

- 信号機のある交差点に、直進車・右折車ともに青信号で進入した場合の事故合

- 信号機のない交差点での事故

- 右折車が優先道路に出る場合の事故

- 道路外から道路に進入するために左折する場合

- センターオーバー

- 進路変更車と後続直進車の事故

- 転回(Uターン)中の車と直進車との事故

- 駐停車車両への追突事故

- 一方に一時停止の規制がある交差点での事故

- 進路変更車とゼブラゾーンを進行した後続直進車の事故

- 交差点に進入した四輪車と緊急車両の事故

- 駐車場内の交差点での出会い頭の事故

- 駐車場内で駐車スペースから出る際に、前方通路を走る車と衝突

- 駐車場内の通路を進行する四輪車と、駐車スペースに進入しようとする四輪車の事故

- 駐車場内で、隣の駐車車両に接触・衝突

- 四輪車と二輪車の事故

- 赤信号で交差点に進入した直進四輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故

- 赤信号で交差点に進入した直進二輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故

- 同程度の道幅の交差点での事故(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)

- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合)

- 四輪車に一時停止の規制がある場合の事故

- 同程度の道幅の交差点での事故(四輪車が左方、二輪車が右方の場合

- 信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合の事故

- 四輪車と二輪車(バイク)のドア開放事故

- 二輪車(バイク)の駐停車車両への追突事故

- 信号のない交差点で、左折する四輪車が、後方から直進してきた二輪車を巻込む事故

- 四輪車と自転車の事故

- 交差点に青信号で進入した自転車と、赤信号で進入した四輪車の事故

- 交差点に青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した自転車の事故

- 同程度の道幅の交差点での事故

- 広い道路からの自転車と、狭い道路からの四輪車の事故

- 広い道路からの四輪車と、狭い道路からの自転車の事故

- 四輪車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合

- 自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合

- 自転車が優先道路を走行している場合

- 四輪車が優先道路を走行している場合

- 四輪車が一方通行を逆走している場合

- 自転車が一方通行を逆走している場合

- 同程度の道幅の交差点における「ながらスマホ」の自転車と四輪車の事故

- 前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更した際の接触事故

- 高速道路での事故

- 四輪車同士の事故

- 四輪車が加速車線、二輪車が本線車道を走行中の事故

- 二輪車が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故

- 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故

- 走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故(四輪車が走行車線、二輪車が追越車線)

- 前車の急ブレーキによる後続直進車の追突事故

- 歩行者と自転車の事故

- 横断歩道中の信号変更がない事故

- 横断歩道中の信号変更がある事故

- 歩行者が青信号で横断を開始した事故

- 歩行者が赤信号で横断を開始した事故

- 信号機の設置されていない横断歩道上の事故

- 車道通行が許されている場合の事故

- 車道通行が許されていない場合の事故

- よくある質問

- 過失割合全般

- 交通ルールについて

- 保険金のお支払いについて

- 自動車保険の自然災害ガイド

- 自動車保険の書類ガイド

- 自動車の税金ガイド

- 型式別料率クラスとは

- マンガでわかる自動車保険

- ご契約者ガイド

お問合せ

新規のお客様

0120-919-928

電話受付 9:00〜18:00

(平日・土日休日問わず)