火災保険金の請求方法は?

必要書類から災害別の手順までわかりやすく解説

- この記事は、一般的な火災保険商品について説明しております。ソニー損保の新ネット火災保険の詳細はこちらからご確認ください。

保険はしばしば「入って安心」と言われますが、本来は「もらって安心」。十分な保険金を受取れたときこそ、安心が得られます。なかでも火災保険は、火災や災害などで生活基盤を失うような、本当に困ったときにこそ役立てるものです。ただし、損害を受けた際には自動的に保険金が支払われるわけではなく、契約者自身で手続きをする必要があります。思わぬ事態でも安心して生活再建を図れるよう、火災保険金の請求についておさえましょう。

ここでは、保険金請求の流れや方法、請求にあたり注意すべき点などを以下で解説します。

火災保険金の請求前に確認すること

火災保険は、偶然な事故や災害により建物や家財が受けた損害をカバーするものです。どのような原因で受けた損害なのか、あるいは損害をカバーしうる補償を付帯しているのかどうかなどによって、火災保険金を受取れるかが決まります。火災保険金の請求前には、以下を確認しておきましょう。

建物や家財に生じた損害が契約上で補償対象としている事故によるものであること

火災保険は火災のほか、落雷や風水災などの自然災害による損害や、一定の偶然な事故による損害をカバーする保険です。損害の原因により適用される補償が変わるため、損害をカバーできる補償を適切に付帯しておく必要があります。たとえば、台風による床上浸水の被害は「水災」で補償されます。よって床上浸水の被害をカバーしたいなら、水災を付帯しておかなくてはなりません。

また、保険の対象となるのは「建物」と「家財」ですが、こちらも適切に加入していないと補償を受けられません。持ち家世帯は建物と家財の両方、賃貸世帯は家財を対象に火災保険に加入するのが一般的ですが、持ち家世帯が建物の火災保険に加入していても、家財が未加入の場合、家財の損害は補償されません。

なお、補償されるのは下表に定めた原因で起きた損害です。事故ではない経年劣化による損害、契約者や被保険者の故意による損害は、いうまでもなく補償対象外となります。

| 補償項目 | 補償内容 | |

|---|---|---|

| 偶然な事故 | 火災 | 火災による損害 |

| 破裂・爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂などの損害 | |

| 水ぬれ | 給排水設備の事故または他の戸室で生じた漏水等による損害 | |

| 物体の落下・衝突 | 建物外部からの物体の落下や衝突、接触、倒壊等による損害 | |

| 騒擾(そうじょう) | 騒擾及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為による損害 | |

| 盗難 | 盗難によって生じた盗取、損傷、汚損による損害 | |

| 自然災害 | 落雷 | 落雷による損害 |

| 風災 | 台風・旋風・竜巻・暴風等による損害 | |

| ひょう災 | ひょうによる損害 | |

| 雪災 | 豪雪の際の雪の重みや落下による事故、雪崩による損害 | |

| 水災 | 台風・暴風雨・豪雨などによる洪水や融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによる損害 |

損害額が免責金額を超えること

火災保険を契約するとき、損害を受けた際の自己負担額である「免責金額」を設定することができます。5万円、10万円といった免責金額を設定すると、損害額から免責金額が差引かれて保険金が支払われます。よって損害額が免責金額に満たないときは、保険金は支払われません。

免責金額が設定されているかどうかは、保険契約書または損害保険会社(以下「損保会社」)のウェブサイトなどで確認できます。

「火災保険金の申請サポート・代行」の勧誘に注意

災害等で住宅が被害を受けたあと、以下のような突然の訪問勧誘が来たら警戒が必要です。

- 「火災保険を使えば自己負担なしで修理できる」

- 「保険金の請求は難しい。うまく受取れるようにサポート・代行する」

火災保険に絡めた「無料修理」「申請サポート」「申請代行」を謳う保険金申請代行業務や住宅修繕を行う業者による訪問勧誘で、消費者トラブルが増加しているからです。

無料と言われたのに手数料を請求された、契約をやめると業者に申し出ると高額の違約金を請求されたなどのケースが全国の消費生活センターに多数寄せられています。

火災保険は、偶然な事故や災害による損害をカバーしますが、老朽化などによる損害は補償対象外です。にもかかわらず、保険金請求を持ち掛ける悪質な事例も見られますが、絶対に応じてはなりません。事実を偽って保険金をだまし取るのは「保険金詐欺」。話を持ち掛けられたとしても、鵜呑みにした契約者自身が詐欺罪を問われる可能性があります。

火災保険金の請求トラブルについて、詳しくは下記ページをご確認ください。

「火災保険で直せる」に要注意!火災保険金の請求トラブルについて解説

保険金の請求・申請はまず損保会社や代理店に連絡を

保険金を支払うのは、いうまでもなく契約先の損保会社です。損害が生じたときは、まず契約先の損保会社や代理店に連絡する必要があります。突然現れた見ず知らずの第三者に、保険金が支払われるかの判断はできませんし、これまで見てきたように、第三者に委ねて手数料を支払わなくてはならないほど保険金請求手続きが難しいということもありません。保険金を受取るために多額の手数料を支払ったら、住宅の修理がそもそもできなくなってしまいます。

こうした業者が現れても応じないことです。勧誘されて困ったり、断り切れず契約してしまったりした場合、消費者ホットライン「188」に連絡しましょう。最寄りの消費生活相談窓口に繋がり、消費生活相談員が相談に応じてくれます。「クーリング・オフ」で契約を解除できる場合もあるので、抱え込まずに相談することが大切です。

損害保険に関する相談や、保険金の不正請求を耳にしたときの通報窓口もあります。困ったときは連絡しましょう。

保険金請求に絡むトラブル発生時の連絡先

-

「消費者ホットライン188(いやや!)」消費者庁

「188」とダイヤル、郵便番号等を入力すると、身近な消費生活相談窓口の案内を受けられる

TEL:188(全国共通3ケタ)

-

「そんぽADRセンター」日本損害保険協会

専門の相談員による損害保険についての相談を無料で受けられる

TEL:03-4332-5241

-

「保険金不正請求ホットライン」日本損害保険協会

組織・個人による損害保険契約の保険金の不正請求、その恐れがある事実を知ったときの通報窓口。不正かどうか判断に迷うケースや匿名での通報も受け付ける

TEL:0120-271-824

火災保険金の請求の一般的な手順

住宅等が火災や災害など偶然な事故で被害を受けたときは、火災保険金を受取れる可能性があります。

保険金請求時の一般的なフローは以下の通りです。

- 保険会社等へ被害の連絡をする

- 立会い調査(被害物件確認)または修理見積り確認

- 保険金の確定

- 保険金の請求〜保険金の入金

1.保険会社等へ被害の連絡をする

まずは、損保会社や代理店に速やかに連絡をしましょう。ここから、損保会社の対応が進んでいきます。

2.立会い調査(被害物件確認)または修理見積り確認

契約者から被害の連絡を受けると、損保会社は災害の種類や損害の程度・状況に応じて、

- 損害部分の写真・修理の見積りの取寄せ

- 訪問による損害の立会い調査

などを契約者に依頼、あるいは実施して、打合せをしながら事故対応を進めていきます。

損保会社の損害調査は、いうまでもなく証拠や根拠に基づいて行われます。よくわからなかったり、納得できなかったりする点があるときは、具体的な内容を示して損保会社と話し合いましょう。必要に応じて再度調査が行われることもあります。

3.保険金の確定

支払われる損害保険金は、原則として、保険金額を上限とした再建費用や修理費用となります。よって、住宅の再調達価額で火災保険の契約をしていれば、基本的に火災保険金のみで原状回復が可能になります。費用保険の特約が付帯されていれば、損害保険金に一定割合を乗じた費用保険金が上乗せされることもあります。請求時は費用保険の特約の有無についても確認しましょう。

4.保険金の請求〜保険金の入金

損害に応じて保険金が決定されると、契約者に通知されます。それを受けて契約者が保険金請求書を損保会社に提出し、その後、保険金が入金される流れになります。ただし、大規模災害では、通常よりも手続きに時間を要することもあります。

なお、保険金請求の権利は、損害が発生した翌日から3年間で法律上時効にかかります。事故発生から時間が経っても請求はできますが、証拠がなければ困難です。被災後は生活を続けるため片付け等も必要ですが、立会い調査前に片づける場合は証拠の保全も必要です。そのため、損害が生じたら、

- 可能な限り速やかに被害の連絡をする

- 損害状況を写真撮影しておく

この2つを心がけると保険金請求もスムーズです。

損害状況の写真は、公的支援を受けるときに必要になる「り災証明書」の申請でも求められることがあります。必ず写真は撮っておきましょう。

ここからは、災害別に保険金請求フローを具体的に見ていきます。

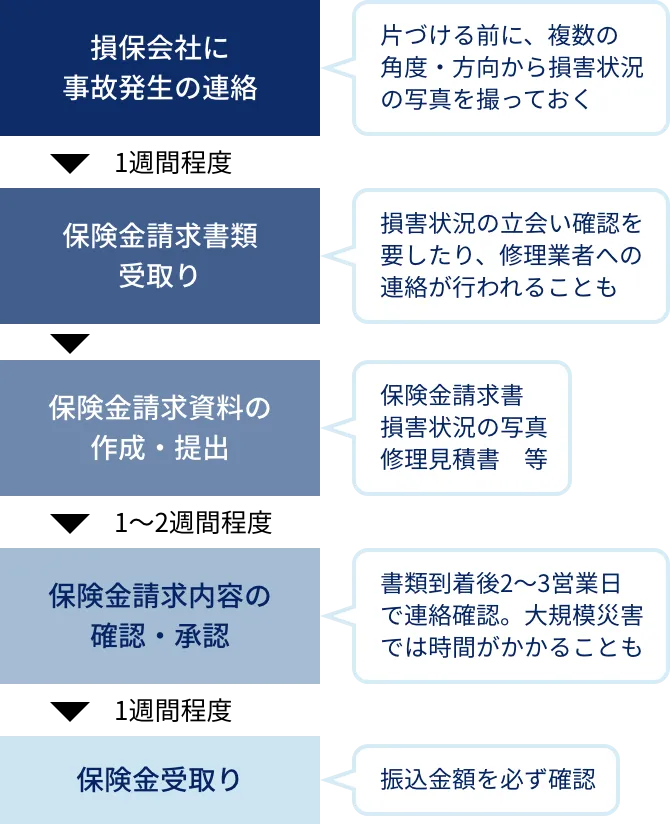

災害時の保険金請求の流れ(風災・ひょう災・雪災の場合)

風災・ひょう災・雪災で被害を受けた場合は原則として、以下の2つで損害額が確定されます。

- 損害状況の写真

- 修理の見積り

自宅が被害を受けたら、まずは可能な限り速やかに損保会社に連絡をしましょう。

同時に、修理業者の見積りを取り、片付ける前に損害状況を写真で記録しておきましょう。

損害状況の写真は、自宅の全景を4方向から撮影、併せて損害部分を近景、遠景で撮影するとよいでしょう。多くの角度から撮影すると、損害状況を明確に伝えることができます。

損保会社に連絡すると、後日、保険金請求書類が送られてきます。それらに記入し、見積書等の必要書類を揃えて損保会社に送付します。書類のやりとりがスムーズに進めば、損害発生時から3〜4週間程度を目安に保険金が支払われ、入金時には通知も来ます。金額に間違いがないか、必ず確認しましょう。

保険金請求フロー(風災・ひょう災・雪災)

- 大規模災害等の場合、上記の日数より時間がかかることがあります。

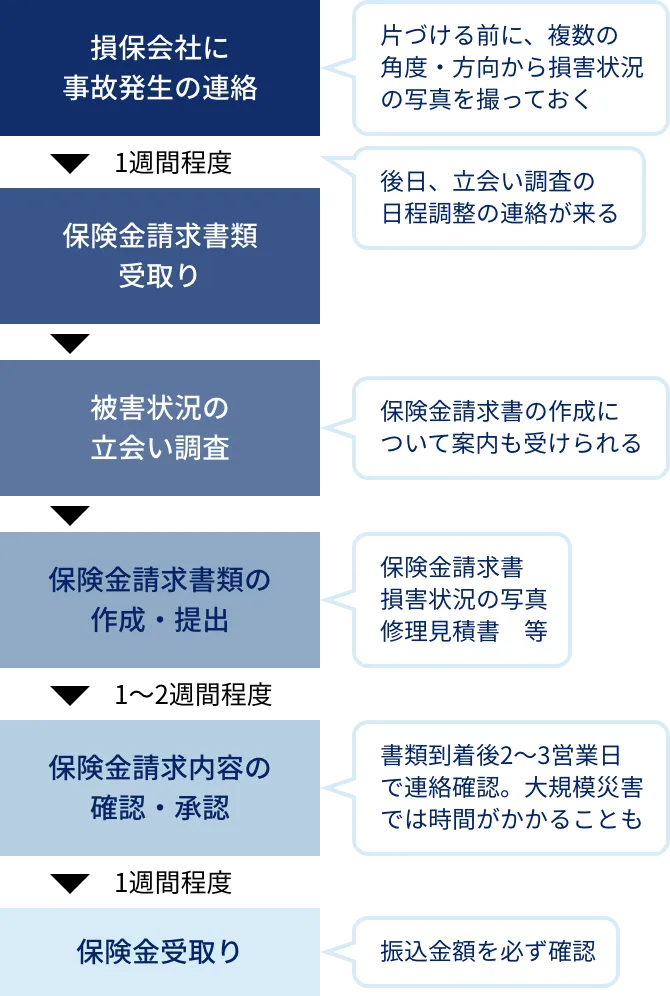

災害時の保険金請求の流れ(水災の場合)

浸水や土砂災害など水災で被害を受けた場合、原則として訪問による立会い会損害調査が行われます。損保会社に連絡して日程を調整、訪問を受けましょう。

広域災害では被災世帯が多数にのぼり、訪問までに時間を要することも考えられます。被災したら、損害状況の撮影をしておきましょう。浸水被害に遭ったときは、浸水の跡にメジャーをあてて、浸水深が分かるようにその部分を撮影します。遠景、近景ともに複数枚撮影して状況がよく伝わるようにします。土砂災害も同様です。

訪問による立会い会調査では、調査員による説明を受けられ、保険金請求書作成について案内を受けることもできます。その後、保険金の額について通知を受け、損保会社に保険金請求書類をそろえて送付します。書類のやり取りがスムーズに進めば、損害発生時から3〜4週間程度を目安に保険金が支払われます。

保険金請求フロー(水災)

- 大規模災害等の場合、上記の日数より時間がかかることがあります。

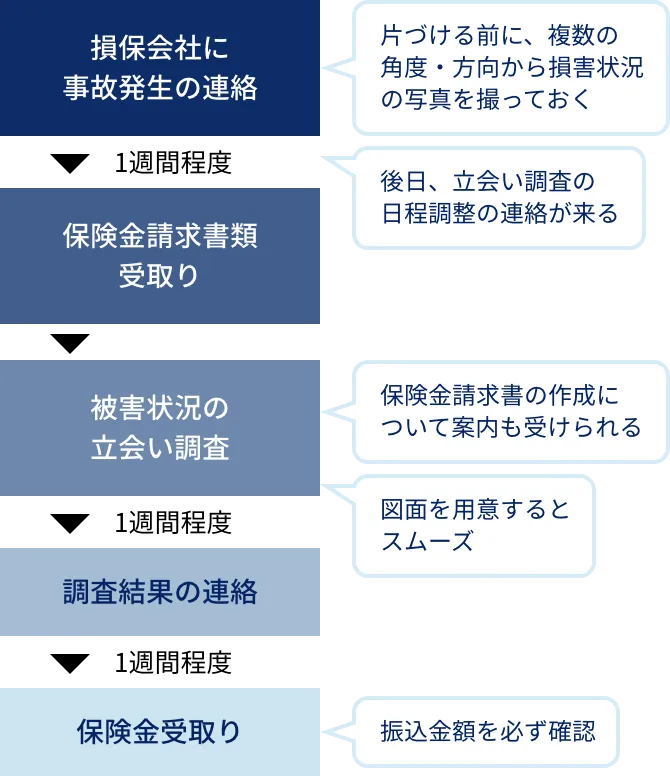

災害時の保険金請求の流れ(地震の場合)

地震や噴火、またはこれらによる津波による損害は、地震保険で補償されます。たとえ火災による損害であっても、地震が原因で起きた火災は火災保険では基本的に補償されません。地震による損害で保険金を請求するには、地震保険の契約が必要です。

地震保険は、保険金の支払方法が火災保険と異なります。まず、地震保険の契約金額は火災保険金額の50%が上限となります。たとえば、火災保険が2,000万円だと、地震保険の契約金額は最大1,000万円になるため、原状回復可能な保険金にはなりません。また、支払われる保険金は、修理費用と同じ金額にはなりません。

損害に応じ、以下の4区分のいずれかの保険金となります。

- 全損(契約金額の100%)

- 大半損(契約金額60%)

- 小半損(契約金額30%)

- 一部損(契約金額5%)

地震による損害では、原則として訪問による立会い調査が行われます。他の災害同様、片付ける前に損害状況を写真におさめましょう。撮影の仕方は風災や水災と同様です。

被害の連絡を受けると、損保会社は地震損害の専門知識を持つ調査員を手配、立会い調査します。調査員は契約者と住宅を見て回り、ともに損害箇所の確認をします。見落としや不明点があれば調査員に伝えましょう。立会い調査から保険金の入金までは、損害状況により2週間ほどです。

保険金請求フロー(地震)

- 大規模災害等の場合、上記の日数より時間がかかることがあります。

地震保険では、立会い調査以外の認定が行われることもあります。甚大な被害を及ぼした2011年の東日本大震災では「全損地域」の認定が行われました。これは、被災地域の状況を航空写真・衛星写真で確認し、壊滅的な損害を受けた街区の地震保険契約の個別訪問をせず、「全損」と認定する方法です。

また、2021年に発生した福島県沖地震では、契約者による自己申告方式が本格的に導入されています。コロナ禍による緊急事態宣言が政府より発令され、外出自粛が要請されたことから感染防止策として導入されたものです。地震保険においては、可能な限り迅速に保険金が支払われるよう、こうした措置がとられる場合があります。

火災保険金の請求に関するよくある質問

火災保険の保険金はどうやってもらうの?

保険金を受取るまでの流れは以下の通りです。

建物や家財に損害を受けたら、まず契約先の損保会社に連絡しましょう。連絡を受けた損保会社から、保険金の請求に必要となる書類等を案内されますので、準備して郵送またはウェブ上で手続きをします。書類を受領した損保会社は損害の状況を調査し、保険金の支払いの可否や支払う保険金を決定します。支払いが決定されると、契約者の指定口座への振込で保険金が支払われます。

火災保険は損害の修理後に請求できますか?

建物に損害を受けたとき、損保会社に連絡する間も無くとり急ぎ修理をしてしまった、というケースもあるでしょう。修理をしてしまった後でも、事故発生の翌日から3年間は保険金を請求できます。ただし、請求できるのは火災保険が定めている一定の事故や災害によって損害を受けた場合が対象なので、請求の際、どのような原因でどのような損害を受けたかについて、契約者が証明することが必要になります。

損害を受けた当時、損害状況の写真を撮っていれば、それが損害を受けた証拠になります。あるいは修理を依頼した修理業者等が写真を撮っていればそれも証拠になりますし、損害や修理の詳細が記載された修理見積等があればそれらも証拠になり得るでしょう。具体的な内容については、契約先の損保会社に相談してみて下さい。

損害を受けてから時間が経過してしまうと、どうしても損害を証明しにくくなります。トラブル防止の意味でも、契約先の損保会社には、事故後なるべく早めに連絡することを心がけましょう。

そのほか、請求できない理由については、下記ページもご覧ください。

火災保険金がおりない理由は?保険金請求時のポイントも紹介

- 掲載内容は公開当時のものであり、現在と異なる場合があります。

認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。

認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。